Tout Savoir sur le Sinus Lift : une Solution grâce à la Greffe Osseuse pour lever la contre indication à la Pose d’Implants dentaires suite à l’atrophie osseuse de la machoire supérieure dans les régions molaires

par le docteur Jérôme Weinman chirurgien dentiste à Paris et genève

Le sinus lift, également connu sous le nom de comblement de sinus, est une intervention chirurgicale destinée à augmenter la hauteur osseuse dans la région postérieure de la mâchoire supérieure, généralement au niveau des molaires et prémolaires. Cette procédure est essentielle pour les patients souhaitant recevoir des implants dentaires dans cette zone, mais dont l’os est trop mince ou insuffisant en raison d’une pneumatisation sinusale ou d’une atrophie osseuse après des extractions dentaires.

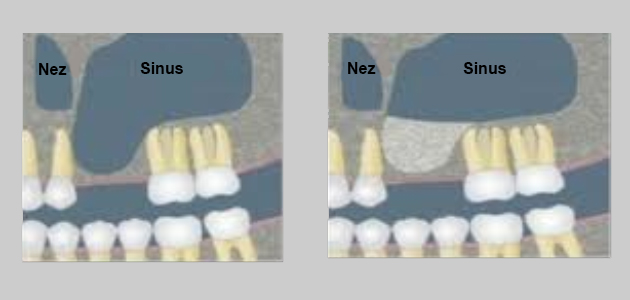

Le sinus lift est souvent nécessaire lorsque l’os résiduel sous le plancher du sinus ne dépasse pas les 4 à 6 mm, rendant la pose d’implants dentaires impossible sans greffe osseuse. Avec le temps, la cavité sinusale a tendance à s’agrandir, un phénomène connu sous le nom de pneumatisation, réduisant le volume d’os disponible pour les implants. Cette procédure vise à augmenter la hauteur d’os nécessaire pour stabiliser les implants dentaires, permettant ainsi de réhabiliter efficacement la fonction masticatoire.

Il existe deux principales méthodes pour réaliser un sinus lift, choisies en fonction de la quantité d’os nécessaire :

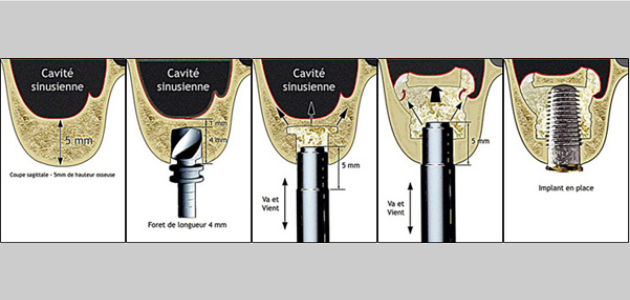

Sinus lift par voie crestale (technique de Summers) : Moins invasive, cette technique est recommandée lorsque la hauteur osseuse résiduelle est modérée (supérieure à 6 mm). Le chirurgien-dentiste insère un greffon osseux par le sommet de la crête alvéolaire (au-dessus des dents manquantes), permettant une augmentation légère du plancher sinusal. Elle est idéale pour des petites reconstructions avec un faible volume de greffe osseuse.

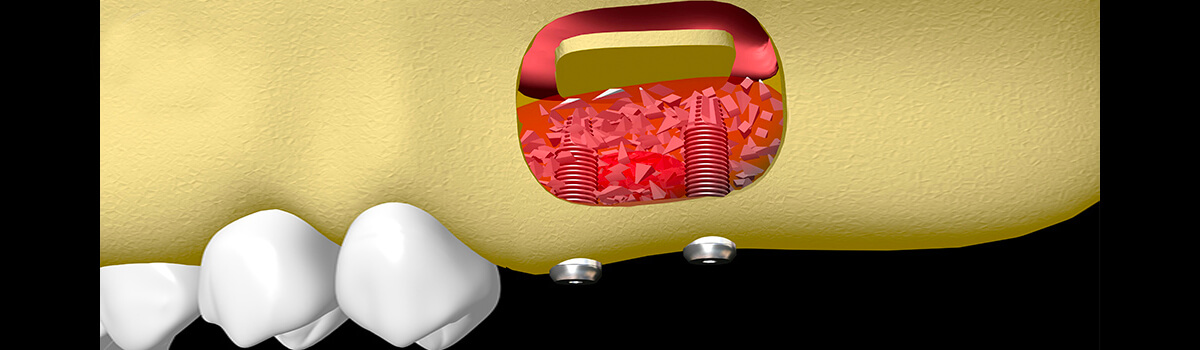

Voir le schéma ci dessous :

Cette méthode est réservée aux cas d’atrophie osseuse sévère où la hauteur d’os est inférieure à 4 mm. Le chirurgien accède à la cavité sinusienne via une ouverture latérale dans l’os maxillaire, soulevant la membrane sinusienne délicate (membrane de Schneider) et comblant l’espace avec un greffon osseux. Ce type de sinus lift permet de créer une base solide pour des implants dentaires multiples dans les secteurs postérieurs du maxillaire.

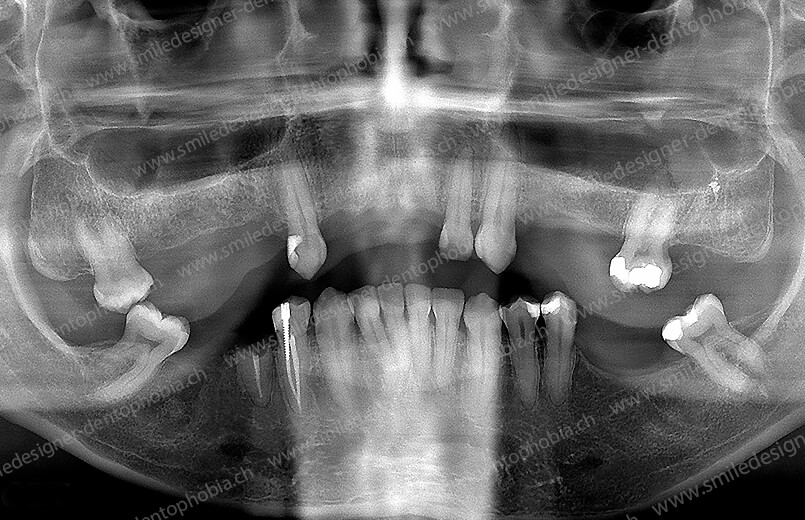

Avant toute intervention de sinus lift, un scanner Cone Beam ou une imagerie 3D est nécessaire pour évaluer précisément la quantité d’os résiduelle et la pneumatisation du sinus. Ces examens permettent d’identifier les éventuelles contre-indications comme des pathologies sinusiennes ou des septa osseux complexes.

Pour maximiser les chances de succès de la greffe osseuse et favoriser une cicatrisation rapide, des facteurs de croissance issus des plaquettes sanguines peuvent être utilisés. Le Plasma Rich Platelet (PRP) et le Plasma Rich Fibrin (PRF) sont couramment employés en chirurgie dentaire pour améliorer la régénération osseuse. Ces protocoles favorisent la vascularisation de la greffe osseuse, accélérant ainsi la guérison et l’ostéo-intégration des implants.

Bien que le sinus lift soit une procédure couramment pratiquée avec un taux de réussite élevé, il existe certains risques associés. Le principal risque est la perforation de la membrane de Schneider, qui peut être réparée en utilisant des membranes collagéniques. Des infections sinusales peuvent également survenir, bien que cela soit rare, et nécessitent une prise en charge rapide. Le taux de réussite à long terme pour la pose d’implants après un sinus lift est estimé à 94 %.

La procédure de sinus lift est une solution essentielle pour les patients désireux de retrouver une fonction masticatoire complète grâce aux implants dentaires, mais souffrant d’une atrophie osseuse sévère dans le maxillaire supérieur. Grâce à cette technique, il est possible d’augmenter le volume osseux dans les secteurs postérieurs du maxillaire et de poser des implants dentaires de manière sécurisée.

Pour toute personne souffrant de perte osseuse après des extractions dentaires, cette procédure représente une option chirurgicale fiable qui ouvre la voie à une réhabilitation orale complète et durable.

Le sinus lift ou comblement de sinus est une procédure chirurgicale couramment utilisée en implantologie lorsque la hauteur osseuse résiduelle dans la région postérieure du maxillaire (molaires et prémolaires) n’est pas suffisante pour poser un implant dentaire. Cette situation est fréquente chez les patients ayant une atrophie osseuse importante due à une résorption osseuse post-extraction, ou à une pneumatisation naturelle du sinus maxillaire, c’est-à-dire l’élargissement du sinus qui se produit avec le temps après la perte des dents.

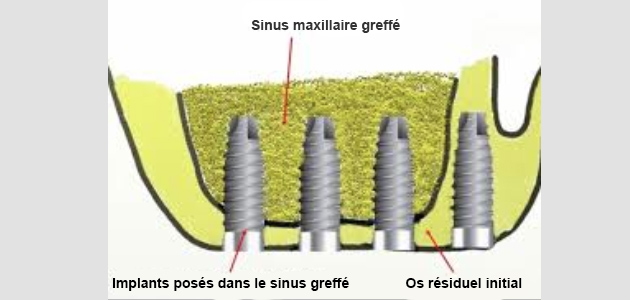

Le schéma montre le résultat du comblement de sinus maxillaire: Le niveau du plancher sinusal est remonté de la longueur de l’implant, soit la longueur d’une racine normale, grâce à un greffon de biomatériaux placé sous la membrane de Schneider une fois celle-ci réclinée.

Insuffisance osseuse pour la pose d’implants

Pour qu’un implant dentaire soit stable et durable, il nécessite une certaine quantité d’os pour pouvoir s’ostéo-intégrer correctement. En général, une hauteur d’os d’environ 10 mm est nécessaire dans l’axe de l’implant, ainsi qu’un espace de 2 mm autour de l’implant. Lorsque l’os disponible est insuffisant dans la région maxillaire postérieure, en raison de la résorption osseuse ou de la proximité du sinus, un sinus lift est recommandé.

Restauration des molaires et prémolaires supérieures

Les molaires et prémolaires supérieures jouent un rôle clé dans la mastication et la stabilité occlusale. Leur remplacement par des implants est essentiel pour restaurer une fonction masticatoire complète. Cependant, la perte osseuse dans cette zone rend souvent difficile la pose d’implants sans un comblement préalable du sinus. Le sinus lift permet d’ajouter du volume osseux dans cette région, garantissant une bonne base pour la pose des implants dentaires.

Prévention des complications liées à la perforation du sinus

Sans un volume osseux suffisant, les implants risquent de perforer le sinus maxillaire, provoquant des complications comme une sinusite chronique ou une infection sinusale. Le sinus lift permet de repositionner le plancher du sinus, en ajoutant du greffon osseux sous la membrane sinusienne (membrane de Schneider), ce qui prévient ces complications tout en assurant la stabilité des implants.

Le sinus lift permet de résoudre un problème courant en implantologie dans le secteur postérieur du maxillaire : le manque de hauteur osseuse. Cette technique permet d’augmenter le volume osseux en soulevant le plancher du sinus et en y insérant des biomatériaux ou un greffon osseux autologue (os du patient). Ce protocole garantit ainsi une meilleure intégration des implants dentaires, qui ne risquent plus de perforer le sinus maxillaire.

Les patients qui souffrent d’une atrophie osseuse ou d’une pneumatisation des sinus peuvent bénéficier du sinus lift pour retrouver la possibilité de poser des implants dentaires stables et fonctionnels. Le résultat final est une restauration complète de la fonction masticatoire et de l’esthétique dentaire, permettant au patient de retrouver une qualité de vie optimale.

Le sinus lift est une procédure indispensable pour les patients présentant une perte osseuse importante dans la région maxillaire postérieure. Il permet de garantir la pose sécurisée d’implants dentaires, même lorsque l’os résiduel est insuffisant. Grâce à cette intervention, les patients peuvent bénéficier de la réhabilitation de leurs molaires et prémolaires supérieures, assurant ainsi une restauration complète de leur sourire et de leur fonction masticatoire.

Le sinus lift, ou élévation sinusienne, est une intervention fréquemment utilisée en chirurgie pré-implantaire afin de préparer le maxillaire supérieur pour la pose d’implants dentaires. Cependant, certaines contre-indications doivent être prises en compte pour éviter les complications graves. Ces contre-indications se répartissent en deux catégories : générales et locales.

Les contre-indications générales concernent l’état de santé global du patient. Ces conditions médicales, souvent sévères, peuvent rendre une intervention chirurgicale comme le sinus lift risquée :

Cardiopathies aiguës : Les patients ayant des antécédents de problèmes cardiaques sévères, comme un infarctus du myocarde récent, une insuffisance cardiaque non contrôlée, ou une valvulopathie, sont des candidats à haut risque pour toute intervention chirurgicale.

Diabète non contrôlé : Les patients présentant un diabète mal équilibré, notamment ceux avec des taux de glycémie instables, présentent un risque accru de complications post-opératoires, notamment des infections et un retard de cicatrisation .

Insuffisance rénale sévère : Les patients en insuffisance rénale terminale sont également plus à risque de complications infectieuses et d’une mauvaise cicatrisation en raison de leur état de santé général affaibli .

Immunodépression : Les patients souffrant de maladies qui affectent le système immunitaire, comme le VIH non contrôlé ou ceux recevant un traitement immunosuppresseur (comme pour les greffes d’organes ou les maladies auto-immunes), sont à risque d’infections sévères post-opératoires.

Tabagisme important : Le tabagisme a été identifié comme un facteur majeur dans l’échec des greffes osseuses et des implants dentaires. Les fumeurs ont une diminution de la vascularisation des tissus, ce qui affecte directement la cicatrisation osseuse et la probabilité de succès de l’intervention .

Les contre-indications locales sont spécifiques à la région sinusienne et maxillaire. Avant toute chirurgie de sinus lift, un examen approfondi, souvent incluant un scanner Cone Beam (CBCT) et une consultation ORL, est nécessaire pour vérifier l’état des sinus.

Infections sinusiennes actives : Toute infection aiguë ou chronique des sinus doit être traitée avant d’envisager un sinus lift. Les infections non traitées peuvent entraîner des complications graves, telles que la sinusite chronique ou l’ostéomyélite maxillaire .

Pathologies sinusiennes : Des conditions comme des kystes sinusaux, des polypes, ou des tumeurs bénignes ou malignes du sinus maxillaire peuvent empêcher la réalisation de l’intervention. Dans ces cas, une consultation ORL est primordiale pour évaluer les options alternatives .

Sinus oblitéré : Une cavité sinusale obstruée par des tissus pathologiques ou des septa osseux complexes peut rendre l’accès au sinus pour la greffe difficile voire impossible. Le scanner Cone Beam permet d’évaluer ces structures avant la chirurgie .

Altérations anatomiques : Des septa osseux (cloisons) dans le sinus ou une membrane de Schneider épaisse ou cicatricielle après des interventions antérieures peuvent rendre l’élévation du sinus plus compliquée. Ces anomalies anatomiques doivent être évaluées pour adapter la technique chirurgicale utilisée.

Le sinus lift reste une procédure efficace pour préparer l’os maxillaire à la pose d’implants dentaires, mais il ne convient pas à tous les patients. Il est crucial que chaque cas soit évalué individuellement en prenant en compte l’état général de santé du patient ainsi que l’anatomie locale du sinus. Un examen minutieux et une consultation ORL sont souvent nécessaires pour garantir une intervention sécurisée.

Les sinus maxillaires font partie des sinus paranasaux, qui sont des cavités aériques (remplies d’air) situées dans les os du visage. Ces sinus communiquent avec les fosses nasales via un canal appelé complexe ostio-infundibulaire, permettant l’évacuation des sécrétions muqueuses vers les fosses nasales. Cela permet une bonne ventilation et évite la formation d’infections telles que la sinusite.

Les sinus paranasaux comprennent quatre groupes principaux :

Les sinus maxillaires sont directement situés au-dessus des racines des molaires et parfois des prémolaires supérieures. Ces racines peuvent être situées :

Cette relation étroite entre les dents et le sinus maxillaire explique pourquoi, lors d’une extraction dentaire, il peut se créer une communication bucco-sinusienne (CBM), surtout si les racines sont très proches ou dans le sinus. En l’absence de barrière osseuse, l’air contenu dans le sinus maxillaire contribue à un phénomène de pneumatisation, c’est-à-dire une expansion de la cavité sinusienne due à la pression d’air. Cela provoque une résorption osseuse progressive au niveau du plancher sinusien, en particulier après une extraction dentaire.

La pneumatisation est un processus par lequel les sinus maxillaires s’agrandissent avec le temps, particulièrement après une perte de dent. Ce phénomène est accéléré par l’absence de stimulation osseuse des racines dentaires, laissant la cavité sinusienne prendre plus de place. Le plancher du sinus « descend », réduisant la hauteur d’os disponible pour la pose d’implants dentaires dans la région postérieure de la mâchoire supérieure. Cela peut rendre la pose d’implants impossible sans une intervention préalable de comblement sinusien (sinus lift) pour restaurer un volume osseux suffisant.

Lorsque l’os au niveau des molaires ou des prémolaires supérieures est trop mince après la résorption osseuse et la pneumatisation, la pose d’implants dentaires devient impossible sans intervention. Le sinus lift permet de combler la cavité sinusienne avec un greffon osseux, créant ainsi une base solide pour poser des implants. Sans cette procédure, le manque d’os peut empêcher une fixation stable et durable des implants.

La pneumatisation des sinus est donc un processus naturel mais problématique dans le cadre de la reconstruction implantaire postérieure, nécessitant souvent un sinus lift pour rétablir un volume osseux suffisant et permettre une ostéo-intégration réussie des implants dentaires.

Ces sources illustrent l’importance des techniques de sinus lift et des biomatériaux utilisés pour combler le volume osseux en cas de sinus maxillaire pneumatisé.

Pour les patients qui nécessitent des implants dentaires dans la région postérieure du maxillaire mais qui ne souhaitent pas subir une greffe sinusienne (sinus lift), il existe des solutions alternatives efficaces. Parmi celles-ci, l’utilisation d’implants courts et de mini implants s’impose comme une option moins invasive, adaptée aux cas où la hauteur osseuse sous le sinus maxillaire est insuffisante.

Les implants courts sont définis comme des implants de moins de 8 mm de longueur, tandis que les mini implants sont encore plus petits et plus fins. Ces implants courts ou mini implants permettent de remplacer les molaires et prémolaires supérieures, même dans les zones où l’os est peu épais sous le sinus.

Ces implants sont conçus pour les cas où un sinus lift serait normalement nécessaire, car ils permettent de contourner la nécessité d’une greffe osseuse extensive. Pour utiliser ces implants, une hauteur osseuse résiduelle de 6 mm est nécessaire pour garantir une bonne stabilité et ostéointégration.

Moins invasifs : Les implants courts permettent d’éviter les interventions chirurgicales complexes telles que les sinus lifts, qui impliquent de soulever la membrane sinusienne et de greffer de l’os dans le sinus. La pose d’implants courts est plus simple, moins traumatisante et réduit les complications postopératoires.

Risques chirurgicaux réduits : Le sinus lift présente des risques de perforation de la membrane sinusienne ou d’infections. En optant pour des implants courts, ces risques sont éliminés.

Récupération plus rapide : Grâce à une procédure moins invasive, les patients récupèrent plus rapidement. Ils ne sont pas confrontés aux longues périodes de cicatrisation qu’implique une greffe osseuse dans le sinus, et il y a moins de risques d’infections post-opératoires.

Convient aux patients présentant des contre-indications médicales : Certains patients souffrant de conditions médicales, telles que la sinusite chronique, le diabète ou des affections cardiovasculaires, ne sont pas de bons candidats pour les sinus lifts. Les implants courts sont alors une alternative plus sûre et réalisable.

Des études récentes montrent que les implants courts ont des taux de succès comparables à ceux des implants standard, en particulier dans le cas des restaurations de l’arrière de la mâchoire.

Par exemple :

Deporter et al. (2019) ont rapporté des taux de réussite de 94 % après cinq ans pour les implants courts dans les zones de faible hauteur osseuse.

Monje et al. (2016), dans une méta-analyse, ont démontré que les implants courts affichent un taux de survie similaire à celui des implants posés après sinus lift, avec une survie de 92,5 % sur dix ans.

Esposito et al. (2020) confirment, dans une revue systématique, que les implants courts sont une option viable pour les patients présentant une crête osseuse atrophiée, en particulier lorsque des surfaces implantaires améliorées (par exemple, avec des traitements de surface nanostructurés) sont utilisées.

Bien que les implants courts et mini implants offrent de nombreux avantages, ils présentent également des inconvénients. En raison de leur longueur réduite, ils offrent moins de surface pour l’ostéointégration, ce qui peut affecter leur stabilité à long terme, en particulier dans les zones soumises à des charges occlusales importantes (par exemple, chez les patients souffrant de bruxisme).

De plus, en cas de péri-implantite (infection autour de l’implant), les implants courts offrent moins de marge de manœuvre pour le traitement, augmentant ainsi le risque d’échec.

Les mini implants, bien que souvent utilisés pour les prothèses temporaires ou les prothèses amovibles, ne sont généralement pas recommandés pour les restaurations permanentes dans les zones de forte charge occlusale comme les molaires.

Les avancées technologiques ont considérablement amélioré les taux de réussite des implants courts. Les traitements de surface modernes, tels que le sablage et l’acidification, ainsi que l’utilisation de nanotechnologies, permettent une meilleure ostéointégration. De plus, l’introduction d’implants courts à large diamètre augmente la surface de contact avec l’os, améliorant ainsi leur stabilité.

Les implants courts doivent être envisagés dans les situations suivantes :

Pour les patients qui ne veulent pas ou ne peuvent pas subir une greffe sinusienne, les implants courts et mini implantsoffrent une solution moins invasive tout en permettant des restaurations dentaires efficaces dans le secteur postérieur du maxillaire. Ces implants peuvent fournir des résultats à long terme tout en réduisant les risques chirurgicaux et les temps de récupération. Bien qu’ils ne conviennent pas à tous les cas, en particulier pour les reconstructions de grande envergure, ils représentent une option fiable pour les patients présentant une hauteur osseuse limitée.

Cette approche peut offrir une excellente alternative pour les patients qui cherchent une solution fiable sans recourir à des procédures invasives telles que le sinus lift.

L’utilisation d’un greffon osseux autogène, qui consiste à prélever de l’os sur le patient lui-même pour une greffe osseuse, a longtemps été considéré comme le « gold standard » en chirurgie pré-implantaire, notamment pour les sinus lift.

Toutefois, avec l’avènement des biomatériaux et des substituts osseux,ce recours systématique à l’autogreffe est de moins en moins fréquent.

L’utilisation de concentrés plaquettaires autologues, tels que le Plasma Riche en Fibrine (PRF), a aussi révolutionné les pratiques chirurgicales. Cependant, dans certains cas complexes, l’autogreffe garde toute sa pertinence en raison de son excellente capacité à induire la régénération osseuse.

Le prélèvement crânien est souvent utilisé dans les cas nécessitant une grande quantité d’os pour les grandes reconstructions osseuses. Il s’agit d’une technique qui consiste à retirer une fine lamelle d’os sur la région pariétale du crâne. Ce greffon est à la fois cortical (pour la stabilité) et spongieux (pour sa capacité ostéoconductrice). Cette approche est très avantageuse en raison de la compatibilité de cet os avec l’os maxillaire, car ils ont la même origine embryologique.

Avantages :

Inconvénients :

La crête iliaque (partie supérieure du bassin) est une autre source courante pour l’autogreffe. Ce site donneur permet de prélever une quantité importante d’os spongieux et cortical.

Avantages :

Inconvénients :

Les recherches récentes montrent que les biomatériaux comme les greffes allogéniques (provenant d’un autre individu) ou xénogéniques (provenant d’autres espèces, généralement porcines ou bovines) ont démontré leur efficacité dans les sinus lift. Les biomatériaux sont de plus en plus utilisés en raison de leur capacité à stimuler la régénération osseuse tout en évitant les complications associées aux prélèvements autogènes.

Biomatériaux allogéniques : prélevés sur des donneurs humains, ces greffons sont préparés pour réduire les risques de rejet tout en favorisant l’ostéoconduction.

Biomatériaux xénogéniques : ces greffons, souvent dérivés de bovins ou de porcs, offrent une excellente structure pour la régénération osseuse et sont largement utilisés dans les procédures de sinus lift.

Substituts osseux synthétiques : Des matériaux comme le phosphate tricalcique ou l’hydroxyapatite sont utilisés pour combler les cavités et stimuler la régénération osseuse.

Les concentrés plaquettaires, comme le Plasma Riche en Fibrine (PRF), sont devenus une technique courante pour améliorer la régénération osseuse. Les facteurs de croissance contenus dans le PRF accélèrent la cicatrisation et réduisent les risques d’infection. De plus, le PRF peut être utilisé en complément des biomatériaux pour renforcer la formation osseuse.

Les études récentes montrent que l’utilisation des biomatériaux et des concentrés plaquettaires comme le PRF est largement reconnue comme une alternative efficace à l’autogreffe. Une étude de Danesh-Sani et al. (2020) souligne que les biomatériaux allogéniques et xénogéniques donnent des résultats comparables aux autogreffes dans le cadre des sinus lift, avec un taux de succès global de plus de 95 % pour les implants après sinus lift.

En outre, les dernières recherches sur les concentrés de croissance plaquettaires (PRF, PRP) confirment que ces techniques améliorent considérablement la qualité de la régénération osseuse lorsqu’elles sont combinées avec des biomatériaux, réduisant ainsi les besoins en autogreffes osseuses.

Bien que l’autogreffe reste une option valable dans certains cas complexes, les avancées technologiques, notamment en matière de biomatériaux et de techniques de régénération, rendent cette approche moins nécessaire qu’auparavant. Les patients, surtout ceux qui souhaitent éviter les prélèvements, peuvent désormais se tourner vers des alternatives moins invasives, avec des résultats équivalents, voire supérieurs, en termes de régénération osseuse.

Ce consensus moderne sur l’utilisation de biomatériaux et de PRF dans les greffes sinusiennes permet aux patients de bénéficier de solutions moins invasives avec d’excellents résultats.

Après une intervention de sinus lift (comblement sinusien), des suites opératoires spécifiques et des soins post-opératoires rigoureux sont nécessaires pour garantir une bonne cicatrisation et limiter les risques de complications.

Limitation de l’ouverture buccale : Après un sinus lift, il est courant de ressentir une limitation temporaire de l’ouverture de la bouche, généralement liée à l’œdème post-chirurgical.

Œdème et ecchymoses : Un œdème facial au niveau de la joue opérée est quasi inévitable, et il est souvent accompagné de bleus. Ces effets secondaires sont plus fréquents si un prélèvement osseux est effectué (autogreffe). Ils disparaissent en général en 10 à 14 jours.

Douleurs modérées : Bien que les douleurs soient généralement modérées, elles peuvent varier selon les patients. Un traitement antalgique approprié sera prescrit (analgésiques et anti-inflammatoires) pour soulager les douleurs.

Hygiène buccale stricte : Une hygiène buccale irréprochable est essentielle. Des bains de bouche antiseptiques sont recommandés après chaque repas. L’utilisation d’une brosse chirurgicale ultra-souple pour nettoyer les gencives et les dents sans agresser la zone opérée est également indispensable.

Efforts à éviter : Il est crucial d’éviter tout effort de mouchage violent ou tout autre geste qui pourrait augmenter la pression dans les sinus et compromettre la cicatrisation du greffon osseux.

Alimentation adaptée : Pendant les premiers jours post-opératoires, privilégiez une alimentation molle, froide ou tiède. Il est déconseillé de consommer des aliments chauds, très salés ou acides, qui pourraient irriter la zone opérée.

Arrêt du tabac : Il est impératif d’arrêter de fumer avant et après l’intervention pour éviter toute complication liée à la cicatrisation et favoriser la réussite de la greffe.

Ne pas se moucher trop fort : Cette précaution est primordiale pour éviter de déranger le greffon par une pression excessive dans les sinus.

Dormir du bon côté : Il est conseillé d’éviter de dormir sur le côté opéré pour éviter de tirer sur les sutures ou de comprimer la zone opérée. Utiliser un oreiller spécial, comme un collier gonflable, peut aider à maintenir une bonne position de sommeil.

Œdème et hématome : Un œdème modéré à important au niveau de la joue opérée est inévitable et peut parfois s’accompagner d’un hématome. Ces symptômes disparaissent progressivement en une à deux semaines.

Perforation de la membrane de Schneider : Le risque le plus important après un sinus lift est la perforation de la membrane de Schneider (membrane qui recouvre l’intérieur du sinus). Si la perforation est mineure, elle peut ne pas poser de problème, mais une perforation majeure ou infectée nécessite une ré-intervention rapide pour éviter des complications graves comme une infection du sinus.

Communication bucco-sinusienne : Un autre risque est la formation d’une communication bucco-sinusienne, pouvant entraîner une contamination du greffon ou une sinusite chronique.

Écoulement nasal et perte de greffon : Il est possible de voir du sang s’écouler par le nez ou la bouche, ainsi que de petits morceaux de greffon qui peuvent passer par le nez. Cela peut indiquer une fuite mineure du greffon osseux. Dans ce cas, il est impératif de consulter rapidement le chirurgien pour une évaluation.

Sinusite chronique : Si le greffon obstrue le canal infundibulaire (qui relie le sinus à la cavité nasale), une sinusite chronique peut se développer. Elle peut entraîner des symptômes sévères et nécessiter un traitement complémentaire.

Cicatrisation des tissus mous : La cicatrisation initiale des tissus mous prend environ 1 à 2 semaines, selon la technique utilisée et le respect des consignes post-opératoires. Les fils résorbables tombent généralement après un mois.

Ossification du greffon : La consolidation du greffon osseux prend entre 3 à 4 mois. Une fois cette ossification confirmée, la pose des implants dentaires peut être réalisée.

Pose simultanée des implants : Dans certains cas, la pose des implants peut être effectuée en même temps que la greffe de sinus pour éviter une seconde intervention.

Le sinus lift est une technique courante et bien maîtrisée en chirurgie pré-implantaire, mais comme toute intervention chirurgicale, elle comporte des risques. Le respect des recommandations post-opératoires et une bonne hygiène buccale sont essentiels pour maximiser le taux de réussite de l’intervention et favoriser une cicatrisation rapide et sans complications.

La pose d’implants dentaires après un sinus lift dépend du volume osseux disponible et de la densité de l’os maxillaire sous la cavité sinusienne. L’objectif du sinus lift est de compenser le manque d’os dans la région postérieure du maxillaire (molaires et prémolaires), là où les sinus pneumatisés rendent la pose d’implants difficile voire impossible.

La pose des implants est réalisée simultanément avec la greffe osseuse dans la cavité sinusienne. Ce protocole est adopté lorsque la hauteur osseuse résiduelle sous le sinus est d’au moins 4 millimètres et que l’os naturel présente une densité suffisante pour assurer une fixation primaire (au moins 35Ncm). Dans ce cas, la greffe osseuse fournit un volume complémentaire et les implants sont immédiatement mis en place dans l’os natif et le greffon.

Avantages :

Indications :

Lorsque la hauteur résiduelle de l’os est inférieure à 4 millimètres ou lorsque l’os est de mauvaise qualité, la pose d’implants est réalisée en deux temps. Le sinus lift est effectué d’abord pour augmenter la hauteur osseuse, puis les implants dentaires sont posés environ 4 à 6 mois après, une fois que la greffe osseuse est bien cicatrisée et a atteint une densité osseuse suffisante.

Avantages :

Indications :

Les dernières études montrent que les implants courts et le sinus lift simultané sont de plus en plus utilisés pour éviter de longues périodes de cicatrisation, à condition que les conditions osseuses le permettent. L’utilisation de biomatériaux, tels que les substituts osseux xénogènes ou allogènes, en complément de PRF (Platelet Rich Fibrin), favorise une cicatrisation accélérée du greffon et une ostéointégration plus rapide des implants dentaires.

le sinus lift est une procédure indispensable pour les patients présentant une atrophie osseuse dans les secteurs postérieurs du maxillaire. Le choix entre une pose en un ou deux temps dépend principalement de la qualité et de la quantité de l’os résiduel disponible.

Tout acte médical, même parfaitement exécuté, comporte des risques de complications. Si des complications surgissent, il est essentiel de contacter l’équipe chirurgicale sans tarder. En cas de problème grave, il est recommandé de contacter les urgences (15). Voici les risques associés à cette intervention, notamment ceux identifiés par la Société Française de Chirurgie Orale.

Lorsque des greffes osseuses autogènes sont réalisées (prélèvement d’os du patient pour le greffer dans le sinus), les risques suivants peuvent survenir au niveau des zones de prélèvement :

Prélèvement crânien :

Prélèvement au niveau de la crête iliaque :

Prélèvement mandibulaire :

Ces risques sont présents que la greffe soit réalisée à partir d’un autogreffe osseux ou de biomatériaux.

Le sinus lift, ou greffe intra-sinusienne, présente également ses propres risques, en particulier des complications ORL :

Infection du greffon :

Perforation de la membrane de Schneider :

Formation d’une fistule bucco-sinusienne :

Sinusite chronique :

Le succès de la greffe dépend de l’adhésion stricte aux recommandations post-opératoires :

Le sinus lift est une procédure éprouvée pour augmenter le volume osseux dans les secteurs postérieurs maxillaires, mais elle comporte des risques comme toute chirurgie. Il est crucial de bien évaluer ces risques lors du processus décisionnel et de suivre les recommandations chirurgicales pour optimiser les chances de succès. Des examens pré-opératoires, une bonne communication avec l’équipe médicale et un suivi rigoureux après l’intervention sont essentiels pour minimiser les complications.